效率时代,一群中国青年的“发明家精神”

对于戴森设计大奖的参赛者来说,重要的不是当下获得的名次,而是个人潜能如何得以激发,并汇聚一股力量,从而塑造全新的社会未来图景。

2024年7月,新加坡牛车水地铁站,人工智能手语虚拟助手SiLViA正用手语为一位听障乘客“指路”。“舞指科技是第一个在地铁站做这件事的!”SiLViA手势流畅,表情生动,联合设计者程思睿的骄傲溢于言表。

三年前的那个夏天,他每天出现在同一家咖啡厅,从早坐到晚,从6月坐到8月,只为破解手语翻译的核心技术。

手语翻译闭环诞生后,便“一直在做迭代”,2022年,舞指科技团队决定参加戴森设计大奖(The James Dyson Award),“希望跟产品设计的同学有更多深入的交流,帮助我们不断优化产品”。

主修工业设计的席桑榆,也带着她设计的脊柱侧弯支具Airy参加了同年的戴森设计大奖,但令她没有想到的是,三年后,邮箱里仍不时跳出这样的来信:“我的女儿有脊柱侧弯,非常需要你的产品”“愿不愿意一起合作”“能不能借用这个设计”……

Airy的设计初衷源于席桑榆一次偶然的发现。“尽管很多患者因为佩戴痛苦而放弃,但不知道为什么脊柱侧弯支具的设计大概50年没有什么改变了。”

困惑也发生在儿时的陈培鸿身上。“感冒时,我吃的药是把爸妈的成人药片掰开,手工掰的药能保证药效吗?为什么没有专为儿童设计的药片?”

大学学习制药工程后,陈培鸿便认真思考起精准用药的问题。八年后,他和团队带着AI-3D药物制造研发平台出现在2025年戴森设计大奖的舞台上,平台不仅能精准打印儿童剂量的药片,也能“刻”出有盲文的药,那是他在实验室里畅想已久的画面:视障患者用指尖轻触盲文标识,便能准确知晓剂量和用法,独立服药。

在一个追求效率和即时满足,将“长期主义”视为某种过时浪漫的时代,一群中国青年,选择了一条更慢、更“笨”、更长的发明之路。

他们都是戴森设计大奖的参赛者,在这里,重要的不是当下获得的名次,而是个人潜能如何得以激发,并汇聚一股力量,从而塑造全新的社会未来图景。

余英时在《“创新”与“保守”》一文中,引用爱因斯坦对一群孩子们说的话:“我们共同创造出永恒的东西,这便是我们这些会死亡的个人所以成就不朽的唯一方式。”

在效率崇拜的时代洪流中,这种“发明家精神”能成为我们立身于此的砥柱吗?它仍是成就不朽的路径吗?

看见“看不见的人”

席桑榆仍然清楚地记得那个香港女孩的故事。

“她上中学的时候,因为实在受不了戴支具的疼痛,就再也没有戴过,去做了脊柱侧弯手术。但它其实是一个非常残忍的手术,把钢钉打进脊柱里面,在中间再穿一根铁丝,强行把脊柱勒直。”席桑榆记忆尤深,2021年做脊柱侧弯患者调研时,这个女孩告诉她,虽然手术已经三四年了,但到现在还是会经常背痛。

为了真正理解患者的体验,她买了一个二手的脊柱侧弯支具,“我只穿了一天,无法想象下一次会碰它是什么时候,真的非常重、非常不透气。如果整个青春期要承受这样的东西,再加上身体的变化、学习的压力……”得知约四分之三的脊柱侧弯患者是青春期的女性,这种强烈的共情成为了她设计脊柱侧弯支具的起点,“有一种很强的召唤”。

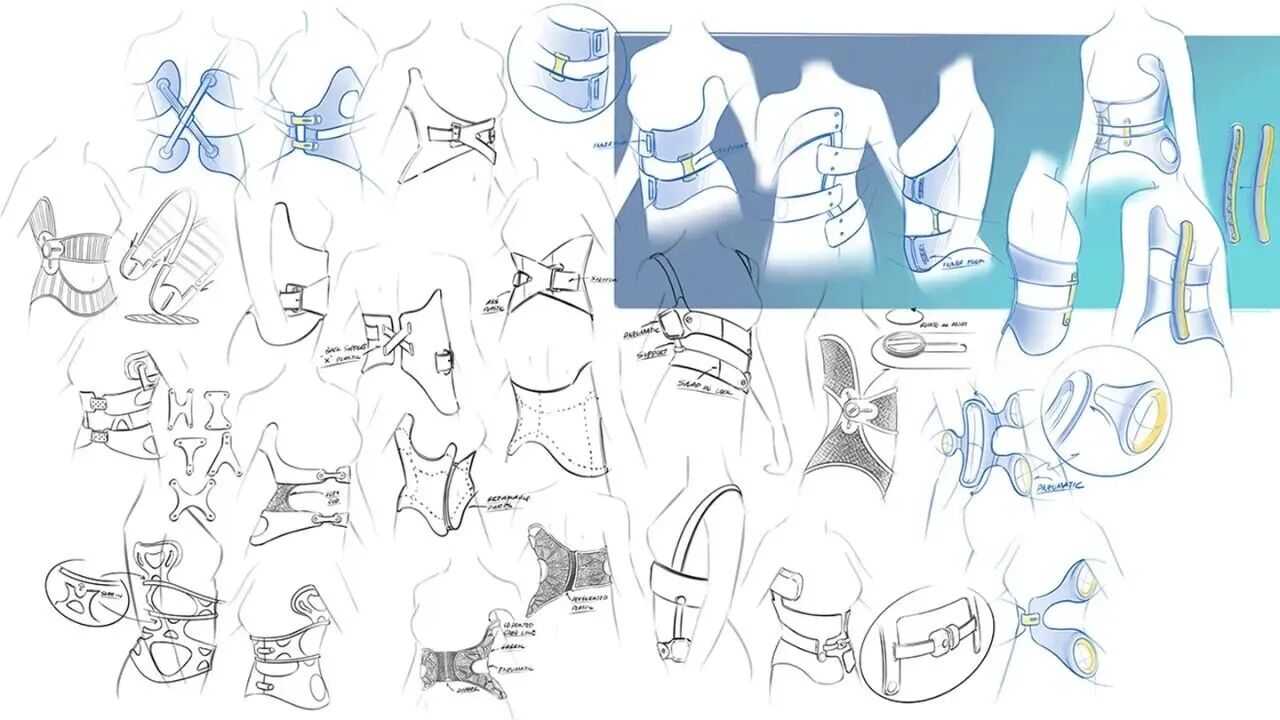

脊柱侧弯支具Airy设计草图

发明的原点,往往始于“看见”,始于对他人需求的真正关切。

2019年,人工智能专业的大一新生程思睿,和一群朋友出去玩时,发现有一位朋友全程沉默,没有参与任何聊天。后来他才得知,原来是因为遗传性听力障碍,让朋友无法融入日常的“正常”交流。根据第二次全国残疾人抽样调查,中国约有2780万的听力残疾人口,常常因“听不见”而成为生活中“看不见的人”。

“当时我们就想,能不能用什么方式来帮助他们?”得知导师的实验室正与中国残疾人联合会合作项目,舞指科技团队和导师说了AI与无障碍结合的想法,“得到了很大的支持”。程思睿回忆,因为人工智能需要高质量的精确数据,当时最大的困难就在于手语数据匮乏。

为了采集更多的数据,舞指科技团队跑残联、聋人协会,整合校内志愿者,集体学习手语,提升技术能力。“手语是空间语言,它用表情、身体的姿态动作来表达特定的情绪,是非常有意思的。”对听障群体的世界有了更深的理解,程思睿开始研究如何用AI“翻译”手语。

舞指科技的AI&手语教学走入听障学生的课堂

如果说“看见”是第一步,那么对真实问题的追问,对解决问题的坚持,让发明得以显现雏形。

“为什么孩子只能服用掰开的成人药片,而没有专门为他们设计的药物?”未被解答的童年之问,却成为了陈培鸿成长的一条线索。长大后,他了解到很多小孩因用药不当或剂量不准而出现健康问题,学习药学,也让他从专业角度意识到人的个性化需求与目前药品生产技术之间的矛盾。

“为了普适性,满足治疗的基本需求和经济效益,药厂没办法为你定制生产药品,否则成本高得可怕,所以其实是缺乏技术来满足精准用药。”随着研究的深入,陈培鸿受到被广泛应用于需求定制的3D打印技术的启发,“我们是不是也可以拿它来做药品?把3D打印真正应用到个性化药品的开发。”

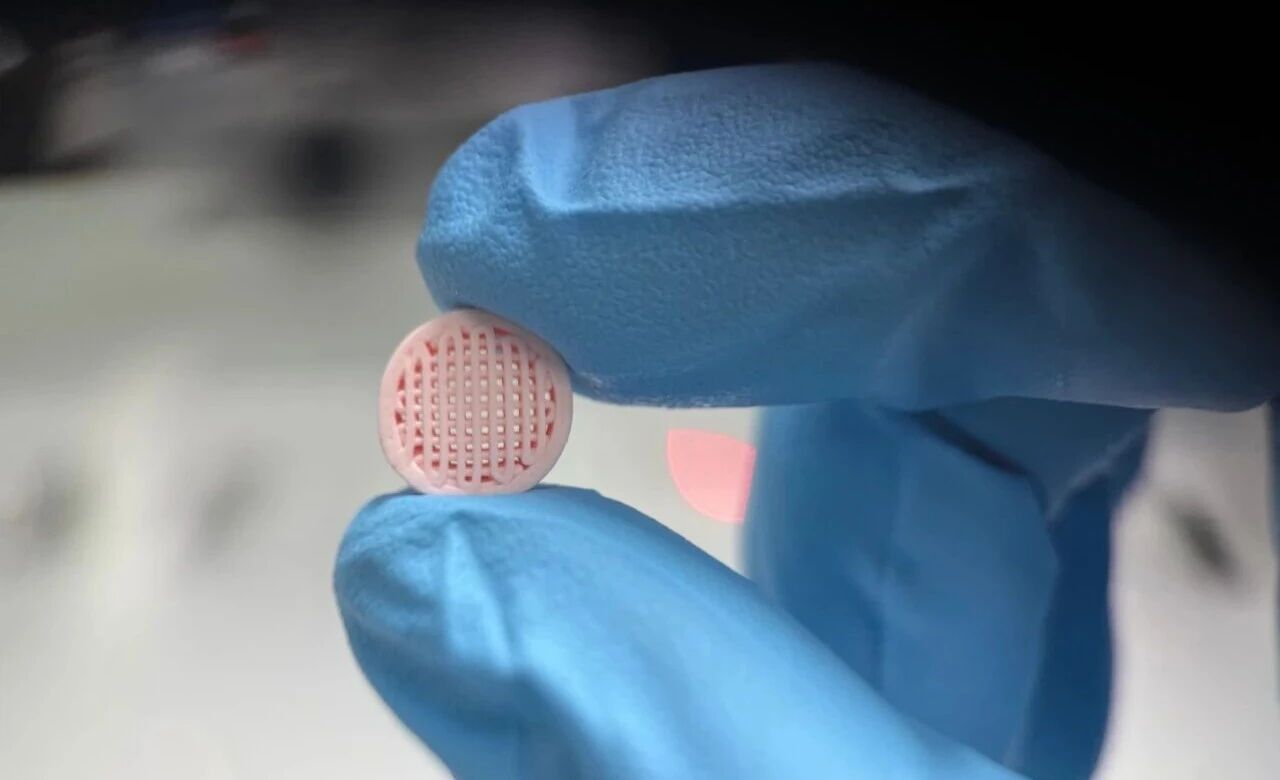

3D打印的药品

用创新的发明设计改变当下,几乎是戴森设计大奖所有参赛作品的共性。

自2016年进入中国以来,戴森设计大奖已激励超过2万名中国大学生参与,他们用发明家的目光“看见”那些易被忽略的需求,以发明家精神提出了超过3500份创新解决方案。

理想与现实的博弈

发明之路,从来不是坦途,尤其在当下将效率奉为圭臬的时代,发明往往像一场拉锯战:理想召唤前行,现实却层层设障。外界对速度和成果的强调,常让长期打磨的发明显得“不合时宜”。

面对几乎50年不变的传统支具设计,席桑榆一个人用了八个月时间,调研患者、咨询医生,设计出支具原型后,又联系当地儿童医院,根据青少年患者的实际反馈完成了最终设计。

“把医疗器械设计得美观,也是可及性的一部分,是属于设计师的职责。”八个月后,席桑榆带着不仅可根据患者生长发育调节,还可选择颜色“隐形”的Airy,参加戴森设计大奖,并获得了国际二十强、美国赛区冠军。

“戴森设计大奖给了很多曝光上的支持,让更多人看到了脊柱侧弯支具的设计。”也为席桑榆带来了联合创始人的邀请,“团队有软件工程师、三甲医院的医生、港科大的教授,我自己肯定组不出这么好的团队。”

2023年3月,席桑榆回国投入到Airy的创业中,为了进一步提升脊柱侧弯支具的性能,真正实现临床应用,她和伙伴甚至跑去德国寻求专业合作,然而遭遇了对方的谢绝。与此同时,团队资金也无法支持他们自己进行一次大规模的五年期的临床试验,Airy因现实因素不得不暂时被搁置。

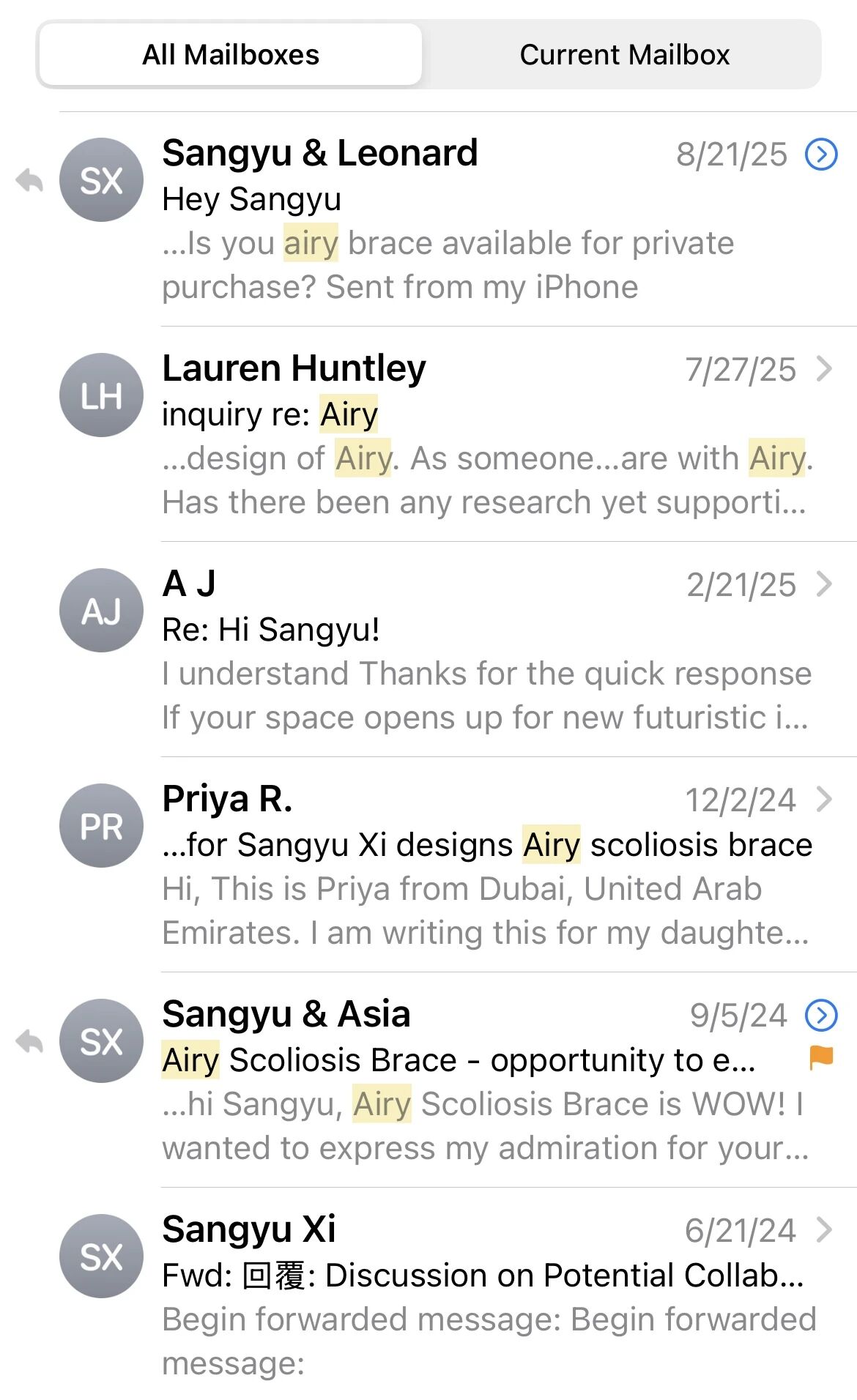

“至少这一次我们的设计也被‘看见’了,直到上个月我都还能收到询问合作的邮件。”这个项目给许多在此领域深耕的团队留下了启发,席桑榆也并未因此半途而废,而是继续投入到设计工程的学习中,为下一次做准备。

席桑榆持续收到询问有关Airy合作的邮件

在理想与现实的博弈中,陈培鸿也曾一度想过放弃。

2018年,成为药剂学的硕士研究生后,陈培鸿投入到3D打印技术的药物研发应用中。“我希望能够根据我的想法设计药片,从而推动‘千人一药’向‘一人一药’的转变。”经过三年的技术积累,他决定与合伙人组建团队,设计AI-3D药物制造研发平台。

但当2023年8月,团队终于做出第一代demo进行合作试用时,却遭遇了令人沮丧的反馈:这机器怎么这么傻、这么大,而且成本又高、效率又低,你的东西能挣钱吗?你们能活下去吗……面对效率和短期收益目标的一系列拷问,陈培鸿也陷入自我怀疑:“要不算了,要不等到五年、十年后,再跟着其他人一起做。”

在拉锯之中,陈培鸿在2024年报名参加了戴森设计大奖,希望通过平台让更多人知道他们对于“精准用药”的设计理念与坚持。“药品研发是时候迭代,考虑个性化设计了。”

虽然因为研发平台仍处于demo阶段,那一年团队没有激起任何水花,但这次参赛并未让陈培鸿萌生放弃的念头,反而在参赛的过程中汲取很多其他团队的经验。“科研的道路很长,但每一步都算数,我们要敢于在无人区开路,把科研成果变成真正可以改变社会的力量。”

即使是开路之后,也仍面临从发明到商业化过程中的重重挑战。

2022年获得戴森设计大奖国际八强,舞指科技如愿吸引了大量产品设计的成员加入,组建了一个真正的国际化团队。但他们面临的最大问题是:“作为一个无障碍公司,怎么去实现自己的经济价值?”程思睿直言不讳地说,很多投资人并不推荐偏向无障碍的创业,这个问题直接决定了公司能否持续发展。

好在,经历了好几轮的失败和迭代,舞指科技在无障碍和商业价值之间找到了一个平衡点,得以让智能手语翻译产品真正落地现实生活场景,为听障人士提供无障碍服务。

2023年,舞指科技与新加坡地铁新捷运SBST达成合作,为全新加坡的地铁站提供手语播报服务。2024年7月,双方合作开发的手语虚拟助手SiLViA成功“空降”新加坡牛车水地铁站,成为真正有潜力改变世界的产品。

程思睿觉得他们是非常幸运的。“发明家往往面临的,大部分是前人没有做过的事情,在这个过程中,你要做的就是相信,在努力之下一定能找到正确的方向,而不是经历一两次的失败就打退堂鼓。”

在地铁站投入使用的人工智能手语虚拟助手SiLViA

何以“不朽”?

米兰·昆德拉曾在他的作品《不朽》中发问并回答:“在摄影机时代,不朽的特质是否有所改变?我无需迟疑就可以回答:根本的特质,不变;因为镜头本身的无形本质早在镜头发明之前就已经存在了。”

同样地,在效率时代,发明家精神仍是不朽的,因为其本质早在效率时代之前就已经确立了——用创新改变当下,用发明驱动未来。

从硕士到博士,陈培鸿八年时间的科研“长跑”仍在继续,“我的研究课题一直围绕个性化药物开发展开”。他们团队的AI-3D药物制造研发平台也取得了突破性的进展。“现在,它可以很精准地把特定剂量、特定释放行为的药品打印出来,而且可以做一些复杂功能的设计和小批量制造。”陈培鸿的语气溢满希望,“它更像一个产品,而不是设计。”

于是,他带着更加成熟的产品再度挑战戴森设计大奖。“我们也希望借助比赛,得到设计界专家评委对产品提升的建议。”

这一次,在2025年戴森设计大奖中国大陆赛区颁奖仪式暨十周年特别活动现场,评委宣布了陈培鸿的作品AI-3D药物制造研发平台夺得亚军;冠军和季军分别是Pureco免水冲生态户厕系统——聚焦中国寒旱区的公共卫生问题,以及ScolioDetect——一种可快速穿戴的青少年脊柱侧弯监测设备。

2025年戴森设计大奖中国大陆赛区三强团队及其作品,从左起分别是冠、亚、季军

“如果最后能进入全球赛,还可以把药物个性化生产的理念带向全球,那对于我们以后的全球商业化也是有帮助的。”陈培鸿设想,未来取药就像去快递驿站取快递一样,每个社区都有一个分布式制造中心,“每个人都可以在这里拿到符合自己治疗需求的精准药品”。

在陈培鸿心中,发明家精神意味着“科技平权,科技普惠”。他们团队正与医院合作推动3D打印延迟释放制剂在清晨高血压精准控制中的应用,也在同步推进用于改善多发性硬化症的药物的小批量制造。“不只是儿童,还有视障群体、罕见病患者,我们的核心目标是解决精准用药、个性化用药的问题,我们做这件事是为了未来去投资。”

陈培鸿的分享,触动了同样在为无障碍的未来努力的程思睿。

本科毕业后,程思睿前往同济大学计算机科学与技术学院攻读硕士,也在同步负责舞指科技手语大模型的技术迭代。“现在在第三代,可以支持中、英两种语言输入,中国、新加坡、美国三国的手语输出。”而这正是他们从2019年开始,持续采集354种语言和手语数据,解析突破1000种动作数量的阶段性成果。

在新加坡地铁站落地手语播报服务,只是他们的第一站。“我们希望把大家集合在一起,打造一个无障碍平台,使用不同手语的聋人都可以享受无障碍服务。”在舞指科技的官网,写着他们发明的愿景——打造全球聋人的“巴别塔”。

“如果企图把发明的过程略去,那你是无法和用户共情的,可能方案解决70%的问题就打住了。”席桑榆始终坚信,发明家精神是亘古不变的,好的设计一定要把自己完全交给这个问题,“没有做到100%的沉浸,我很难给自己一个满意的交代。”

参加戴森设计大奖和创业的经历让她重新理解了设计的含义。“以前我只是单纯地想把用户痛点解决好,但是现在,我会考虑得更加复杂,思考设计要如何进入商业生态环境中,因为我们创造的每一样东西,都与周围的人和事息息相关。”

席桑榆透露,毕业后她和朋友也在合作开发一个情感辅助机器人的AI应用。用发明设计解决问题,对她来说始终是一件非常有成就感的事情。“我还是很想要再次跳进这样一场冒险里。”

“在无人问津处播种,在万众瞩目前生根。”陈培鸿将这句指引他们在科研之路上拓荒前行的话写进他们路演时的演示文稿,“要耐得住寂寞,坐得住冷板凳”。

自2016年进入中国以来,戴森设计大奖已收到超过3500份创新解决方案

十年前,中国科学家屠呦呦因40年前对青蒿素及其抗疟疾效果的研究发现,获得诺贝尔生理学或医学奖,她并未觉得荣誉来得太晚,只是把它当作一件意外的礼物,其无谓名利的科研精神鼓舞了无数中国青年。

而自2016年进入中国以来,戴森设计大奖也已走过了十年的历程。十年间,中国青年参与竞赛的心态也在悄然转变——正如屠呦呦的工作被国际科学界认可经历了漫长的40年,对于戴森设计大奖的参与者们来说,名次只是瞬间,真正长久的是被大赛点燃的那束光。它照进个人,也照向未来,把零星的灵感汇聚成一张蓝图。

戴森设计大奖也十年如一日地扶持着青年发明者。活动现场,戴森教育及公益项目亚太区负责人柯炎秀介绍了与中国高校合作开展的工程教育项目,以进一步赋能本土创新人才培养,驱动未来发明家:旨在帮助学生构建“需求-技术-工程”全链路能力的东北大学跨学科项目式创新课程,以“产品创新、智能技术集成、原型制作与优化”为核心的广东工业大学跨学科课程。

戴森教育及公益项目亚太区负责人柯炎秀

从赛事平台到教育实践,戴森设计大奖在中国走过的十年历程,亦是中国青年践行发明家精神的生动侧影。在一个追求效率和即时回报的时代,他们用行动回应了时代的挑战,也提醒着我们:真正改变世界的,始终是对他人的真切关怀,对解决真实问题的恒久坚持。

发明家精神从未朽灭。