在关于脑机接口实验的报道中,你可能会经常看到这样的一些描述:设备有时能“提前知道”使用者要做什么,甚至在本人意识到动作之前,系统已经捕捉到下一步的趋势。

直观上来看,这多少带着一点“读心术”的意味。但从技术层面来说,脑机接口并不是在解读思想本身,而是利用那些比意识更早、用于准备行为的微弱电信号作出判断。动作尚未开始、甚至还未进入意识之前,这些信号已经在大脑更靠后的区域出现,例如与注意、规划和意图形成相关的后顶叶皮层。也正是这一类信号,让脑机接口的关注点正从“解码动作”逐渐转向“识别认知前兆”。

Nature在近期发布的一篇文章中指出,过去二十年的临床研究中,有近90名瘫痪志愿者接受了脑机接口植入。这种技术的传统做法是在运动皮层记录“想象动作”的指令,用来控制光标、机械手或合成语音。但一些团队开始在运动皮层之外再植入额外接口,用于捕捉更早、更抽象的意图信号。来自加州理工学院的研究者表示,这类“双重植入”系统能同时解读动作和动作之前的准备过程,使系统能够在毫秒级别上预测即将发生的行为。

于此,围绕这一趋势,其相关的临床方向正在加速推进。比如Synchron,它通过血管路径将设备送至运动皮层表面(公司称无需开颅),用户可以通过想象移动脚来进行选择。Neuralink选择的则是更复杂的手术植入方式。据悉,至少有13名志愿者已在运动皮层植入设备,能够用于控制机械手或完成电脑交互。而根据Neuralink披露,后续,至少有超过一万人在排队未来的临床试验。

与此同时,以无创为特点的非侵入式神经设备也正在消费市场上悄然出现。这类设备依赖EEG采集电位数据,信号精度远低于植入式技术,但随着AI在信号处理上的加入,它们在现实场景中的稳定性正在提高,专注、疲劳或焦虑等状态可以被实时捕捉。报道提到,一些反应会在用户看到刺激后的几百毫秒内出现,与行为数据结合后,能够呈现出注意方向或初步偏好的线索。

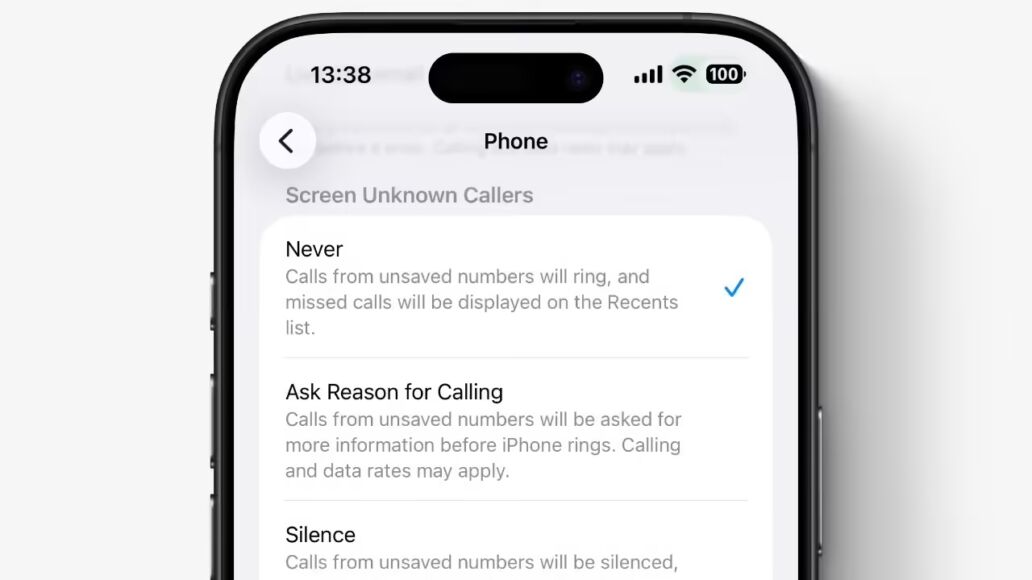

相应的,在消费市场层面,比如苹果,它在23年就为AirPods申请了EEG传感器专利。考虑到苹果的体量,一旦上市,这种方式普及也将推动神经数据的规模和敏感性以另一种方式提升。

但也正因为这类技术能够触及更早、更内部的脑活动,关于隐私和伦理的压力也随之而来。不过,与医疗领域不同,消费级神经科技几乎处于监管真空。据Neurorights Foundation此前发布的分析一份显示,在受调研的30家企业中,几乎所有公司都拥有用户神经数据的完全控制权——可以保存、建模、使用,甚至出售这些“数据”。

分析认为,如果这些数据被整合进了所谓的商业系统,比如用于广告营销等方面,它所造成的影响可能会远超出当前人们的认知。但在现实层面,与之相称的监管和规范仍相对匮乏。这并不是对等的发展速度。

尽管如此,当前最明确的落地场景仍集中在重度运动障碍和言语障碍患者身上。通过更稳的硬件和更个性化的模型,这些系统可以让交流变得更自然、更持久,并减少使用的疲劳成本。同时,研究团队正在探索更多脑区,包括可能保存内部语言和自我对话片段的区域。一些概念验证研究已成功解码极为有限的内心独白;也有团队尝试利用大量神经数据训练基础模型,以识别抑郁、焦虑等精神状态的特征,为未来的个性化干预提供可能。

当脑机接口开始触及思维的早期阶段,我们对“心智边界”的理解正在被重新塑造。技术让一些过去无法观测的内部过程变得可记录,但真正的边界并不能只依赖技术本身来维持。表达与沉默都应当是可选择的,在能力不断向前推进的同时,如何保留这一点,是脑机接口迈向未来前必须回答的问题。