克里斯托弗·诺兰执导了《黑暗骑士》三部曲以及《盗梦空间》《星际穿越》等科幻史诗巨作,他的电影几乎总能取得商业、口碑或两者兼而有之的胜利。2020 年的科幻动作惊悚片《信条》(Tenet),给这份原本无可挑剔的履历蒙上了一层瑕疵。可以说,《信条》要么是一部混乱的作品,要么是诺兰最好的电影之一,取决于你怎么看。

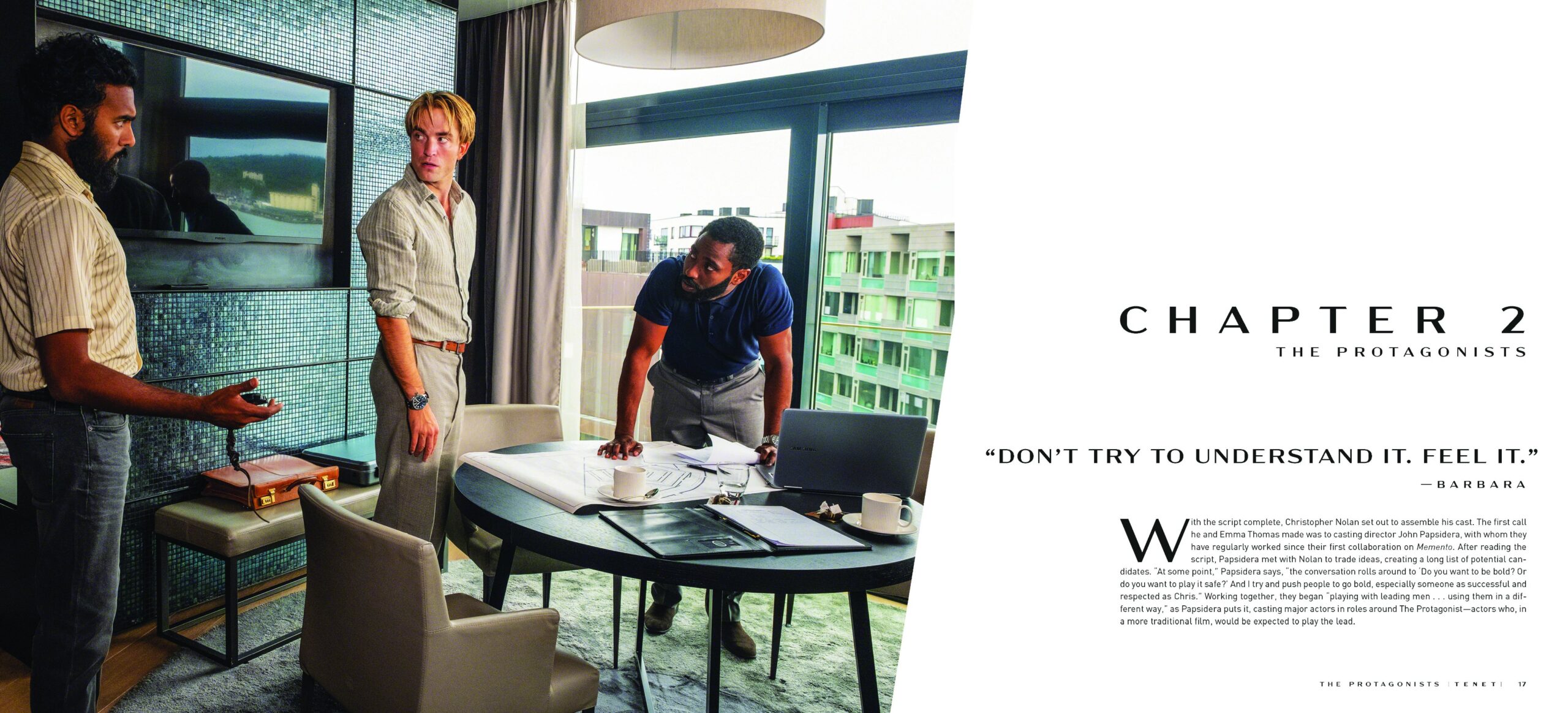

《信条》并非一部时空穿越电影,其核心理念是,物体或人物的时间流动可以逆转。比如,当枪开火时,子弹会“接住”一颗已经嵌入墙体的子弹。以此为基础,影片讲述了约翰·大卫·华盛顿饰演的角色(未透露姓名,他在影片中两次宣称自己是“主角 Protagonist”)和“信条”组织与肯尼思·布拉纳饰演的邪恶俄罗斯寡头安德烈·萨托展开一场时间扭曲的冷战。

电影内容丰富且复杂,甚至用到了萨托方块(Sator Square)的概念。不知道是什么?去查一下就知道了,总之非常契合主题。

每当谈论《信条》,很难不先说说最初影线上映的背景。本片原定 2020 年 7 月 17 日上映(这个日期和电影片名一样,是个俏皮的回文:717),但最终没能如期上映。另一方面,新冠疫情爆发,全球影院纷纷关闭,电影业举步维艰。一些可能被低估的影片被丢弃在观众稀少的影院。另一些电影则选择在流媒体平台同步上线,这一选择最终导致诺兰与华纳兄弟关系破裂,迫使他为下一部电影寻找新发行商。

《信条》于 2020 年 9 月 4 日在国内上映,在当时取得了还不错的成绩,最终全球票房超过 3.65 亿美元。不难想象,尽管剧情扑朔迷离,《信条》在正常的暑期档本可以轻松收获两倍票房。当漫威和 DC 正竭力重攀昔日十亿级票房高峰之时,诺兰本人已然成为一块金字招牌。

不过,影片上映时影评褒贬不一——虽然对诺兰的电影而言,“褒贬不一”实际上意味着它在烂番茄网站上拿到了 70% 的正面评分,这已属积极评价。

诺兰并没有让观众轻易爱上《信条》,尽管影片在之后五年里积累了一批忠实追随者。坦白讲,如果你觉得《盗梦空间》充斥着大量解说和梦境规则的台词有点难以理解,那么《信条》则是一次更高层次的挑战。这部电影对时间的处理方式需要你全神贯注。而对话本身就很难听清——据说疫情导致片方无法完成影院音响适配,导致背景音过吵。或者说就是故意这么做的——这使得观看没有字幕的《信条》(国内倒是不存在这个问题)成为一项永无止境的任务。

“你开始头疼了吗?”——在影片某个时刻,罗伯特·帕丁森饰演的潇洒特工尼尔这样问主角。尼尔表面上是在解释祖父悖论和其他时间旅行相关的复杂机制,但他这话更像是直接对观众说的。而在《信条》前半段,另一位研究员也曾看似打破了第四面墙,她告诫主角不要试图去理解那些科幻术语,而是要“去感受它们“。

你会感受到的。《信条》的动作戏和场景设计令人着迷。早期一场发生在餐厅厨房里的打斗,展现了主角那种举重若轻的凶猛;一架波音 747 撞进自由港仓库的景象更是令人惊叹(而且是实拍)。随后在仓库走廊展开的搏斗不仅拍摄精良、编排出色,还精妙地运用了影片的逆向时间概念。同样精彩的还有那场劫盗追车戏——一辆撞毁的车顶着引擎盖腾空而起,恢复如初毫发无损,稳稳落地后倒转着疾驰而去。

然而,诺兰花了太多篇幅解释《信条》的科幻设定和疯狂剧情(他们可是在试图阻止第三次世界大战啊,各位!),却忽略了角色深度。主角实际上只是个推动情节从一个场景转入下一个场景的工具人。尼尔是本片的亮点,尽管连帕丁森本人都对这部电影感到困惑。即便如此,他的表演依然细腻入微,一旦你了解了这个角色的背景故事,就会觉得更值得再看一遍。两人的关系最终交织在一起,打造出一个扣人心弦、感人至深的结局。当时我在电影院看到结局都落泪了。后来出了 4K 蓝光碟,我也买了一套收藏。

诺兰打造的高潮场面设计精妙,富有张力,展现了信条组织与萨托尔手下交火的全过程。当然,多支士兵队伍以相反的顺序穿越时空,这多少有点让人困惑。不过,就像之前那位研究员说的,只管感受它就好。

2020 年 9 月 7 日,我在影院看完《信条》后,有一种想立刻再看一遍的冲动。它实在太抓人了,结局既完美地结束了剧情,又为影片提供了更多叙事可能性。正值本片上映五周年之际,当我回想时,那种熟悉的感觉又会瞬间袭来。我恨不得立刻按下重播按钮,再感受一遍整个旅程。