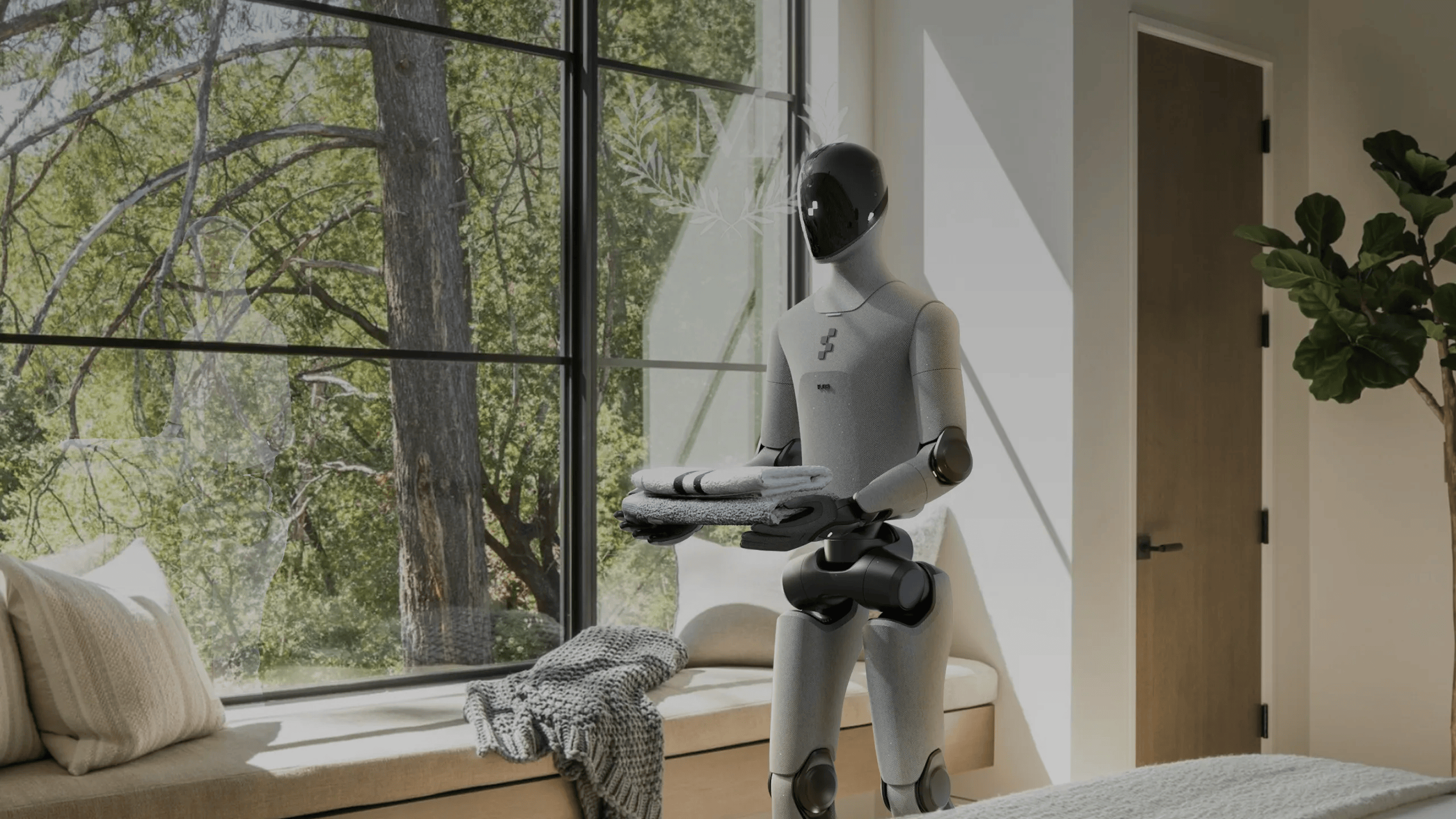

跳舞、打拳击、演奏乐器···在这些看似整活的能力之外,未来,人形机器人到底会以怎样的形式来到我们身边?至少,在Figure看来,它应该是穿了衣服的。

日前,这家仅三岁的机器人公司发布了其第三代产品Figure 03。这一版本在结构、传感与制造体系上进行了全面改动,旨在支持公司自研的AI系统Helix,并在“可量产”和“家用安全”之间找到平衡。相比前代产品,Figure 03被设计得更轻、更柔、更安全,从研发到制造的每一步都围绕着“让机器人真正走进现实生活”展开。

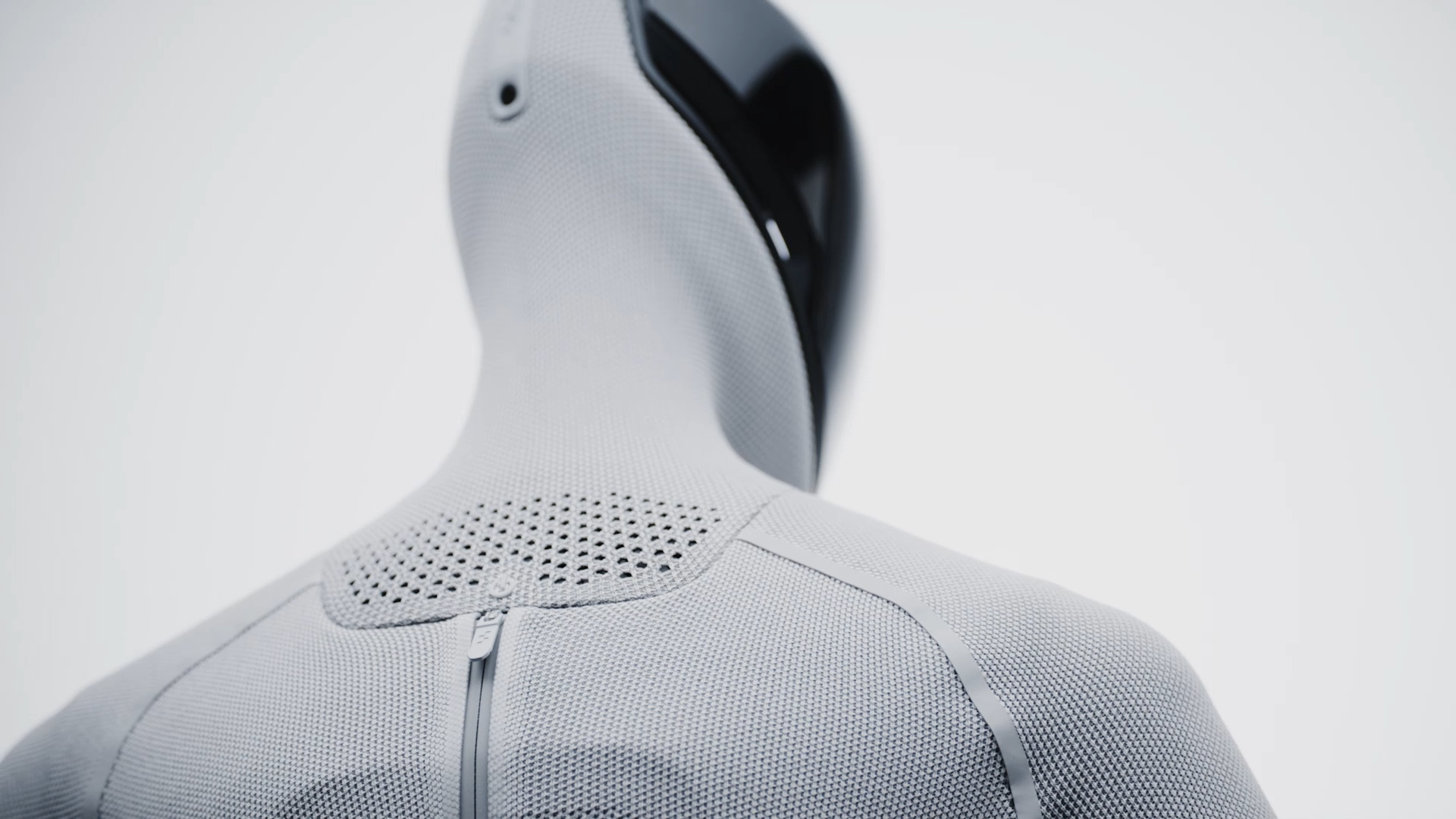

如介绍指出,Figure 03身高约1.68米,重约60公斤,能负重20公斤,以1.2米/秒的速度行走,续航时间约5小时。它采用全电驱动系统,搭载新一代视觉与触觉系统,配备延迟更低、视野更广的相机,并在双手嵌入近距摄像头和可检测3克压力的触觉传感器,用于在抓取不同形状和材质的物体时提供实时反馈。在安全设计上,它采用多层软质材料与防夹结构,通过了联合国UN38.3电池安全认证,整体重量较上一代降低9%。公司表示,这一代产品不仅更易于在家庭和商业环境中运行,也为未来的量产和标准化打下了基础。

体现在具体方面,在制造环节,Figure称Figure 03是首款为大规模生产而设计的人形机器人。公司在美国建设了专用制造工厂BotQ,采用压铸和注塑工艺取代早期的数控加工,以降低成本并提高稳定性。首条生产线的年产能约1.2万台,未来四年目标为10万台。部分机器人还将被用于生产线本身,以完成螺栓安装、组件搬运等重复性工作。这种“机器人造机器人”的方式,使Figure能在制造端实现更高的自动化和效率,也象征着它向真正的产业化阶段迈进。

这种面向规模化生产的设计思路也直接影响了Figure 03的外观与功能取向。公司并未单纯追求性能提升,而是希望让机器人能在制造成本与人机安全之间取得平衡——既能用工厂的标准化方式生产出来,也能以家庭可接受的形式被放进真实空间。为此,Figure 03全身覆盖可替换的织物包覆层,这层“衣服”不仅是设计语言的一部分,更承担了隔离与缓冲的作用,减少机器与人接触时的潜在风险。Figure希望让制造标准与生活使用之间不再割裂,这使它成为Figure迈向“实用化人形机器人”的第一个完整产品。

再把目光转回Figure本身。它于2022年由连续创业者布雷特·阿德科克(Brett Adcock)创立——这位来自航空与科技背景的企业家曾创办电动航空公司Archer Aviation并成功上市,也创立了招聘平台Vettery。作为Figure的目标,公司希望打造能够在多场景下自主执行任务的通用人形机器人。并且阿德科克也进一步认为,真正的机器人产业不应只停留在实验室阶段,而要进入工厂、仓库乃至家庭,为劳动力短缺问题提供实际解决方案。

为了实现这一构想,在短短三年时间里,Figure从一个原型开发团队成长为人形机器人领域估值最高的公司之一。自成立以来,它已累计融资超过17亿美元:2023年获得7000万美元A轮融资,2024年再获6.75亿美元B轮融资,投资方包括微软、OpenAI基金、英伟达、贝索斯、英特尔资本等。2025年9月,公司完成10亿美元C轮融资,估值达到约390亿美元。

随着Figure 03的发布,当前,Figure也正逐步从技术展示转向商业化落地。按照Figure的规划,其产品应该先进入工业与物流领域,通过验证生产、搬运等高频应用场景,再向家用方向扩展。

而在现实层面上,Figure也正是按照这样的剧本演进。2024年,Figure的前代产品已在宝马的工厂展开测试,用于物料搬运与辅助生产,为公司积累了真实运行数据。Figure 03在此基础上进一步优化安全性与交互体验,为未来进入家庭环境做准备。当然,公司也承认,当前版本尚不具备完全的家用能力,未来几年仍将主要面向企业客户或测试合作伙伴。至于家庭场景的落地,最早也要等到2026年之后。

但这也是Figure希望通过商业化积累数据和经验的原因。Figure想要构建一种“数据驱动型机器人企业”的模式:训练数据越多,算法与动作表现越好;机器人部署越多,数据也积累的越快。这种循环为行业早期的领先者带来潜在的规模优势,也解释了资本市场为什么持续看好Figure。不过,高估值也意味着更长的兑现周期。业界普遍认为,通用人形机器人的商业化至少还需要几年时间。投资人期待Figure能率先在工业和服务业建立可量化的收入模型,否则这波热度可能会先于产品成熟而消退。

展望未来,阿德科克曾表示,Figure的目标并非取代人类,而是让机器人能与人共事,承担那些重复、繁重或危险的工作。而此刻的Figure 03,自然也正是这个愿景的又一个注脚。