2025年的世界人工智能大会(WAIC)已经落下帷幕,作为全球 AI 领域的重要展会,今年依旧吸引了不少从业者和关注者。走进展会现场,能看到各种新发布的技术产品和解决方案,从芯片算力到智能应用,覆盖了 AI 产业的多个环节。这些展示不仅反映了当下行业的发展状态,也暗藏着未来技术落地的线索。在此,动点科技结合现场观察,聊聊这次展会里值得关注的几个方向。

算力供求:从泰山到鸿毛

在算力芯片领域,近期局势可谓风云变幻。黄仁勋在近期的访华日程中带来了美国恢复对华供应H20芯片的消息,然而,H20 芯片的算力在当下已难以跻身主流之列。与此同时,华为论文显示,新一代910C实测效率已超过英伟达H100水平。另一方面,近日,英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前,美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。因此,即便英伟达能够对华出售最先进的AI芯片,国产替代进程也刻不容缓,不得不加速。

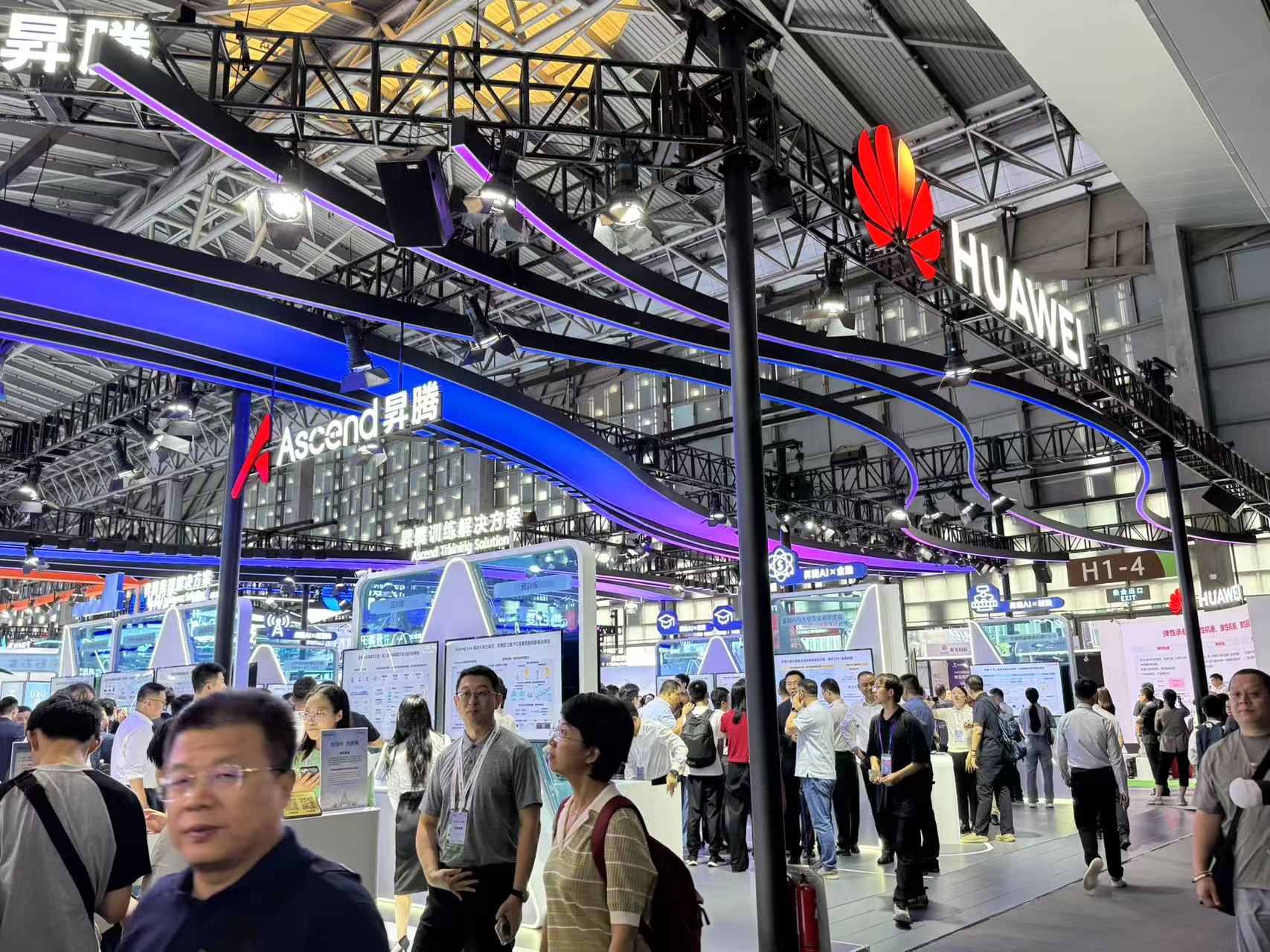

在这样的背景下,华为推出的昇腾 384 超节点(Atlas 900 A3 SuperPoD)格外引人注目。作为业界最大规模的超节点,算力总规模达300Pflops(Pflops:每秒执行10的15次方次浮点运算)。昇腾超节点通过高速总线连接多颗 NPU,突破了互联瓶颈,让超节点像一台计算机一样协同工作。

这台超节点使得数据传输速度大幅加快,并减少了数据处理等待时间,使数据交互更加流畅。在性能方面,经过实际测试,在昇腾超节点集群上,LlaMA3 等千亿稠密模型训练性能可达传统集群的 2.5 倍以上;在通信占比更高的 Qwen、DeepSeek 等多模态、MoE 模型上,性能提升更是可以达到 3 倍以上。

现场人山人海,难以拍到 384 全貌,故在此选用大会主办方配图

与华为的大型基础设施产品不同,RockAI则显示了四两拨千斤的模型能力,其打造的Yan 2.0 Preview是非Transformer大模型的代表,能以3B参数量达到Llama3 8B的水平。尽管Transformer架构在大模型时代被大厂们奉为圭臬,但是面对手机、小型机器人、小家电、智能眼镜等对功耗、性能要求极端的产品,Yan架构大模型将有用武之地。动点科技在WAIC现场看到,机器狗在无预设程序的情况下,依托自主学习能力(工作人员给其播放相应的视频)快速完成学习并执行动作。

世界模型:降低数据成本的新希望

随着大模型的不断演进,数据采集成本日益成为制约其发展的重要因素。在此背景下,世界模型的发展备受关注。Meta 首席科学家 LeCun 一直致力于世界模型的研究,并在 6 月 12 日的视频中介绍了 V-JEPA 2 的新进展,坚定了继续探索世界模型的决心。

世界模型作为人工智能领域的核心概念,尚无严格统一的定义,但其本质可概括为智能系统对物理或虚拟环境的内在抽象表征,用于理解世界运作规律、预测未来状态并指导决策。与传统AI模型相比,其更追求物理规则泛化与跨场景适应。

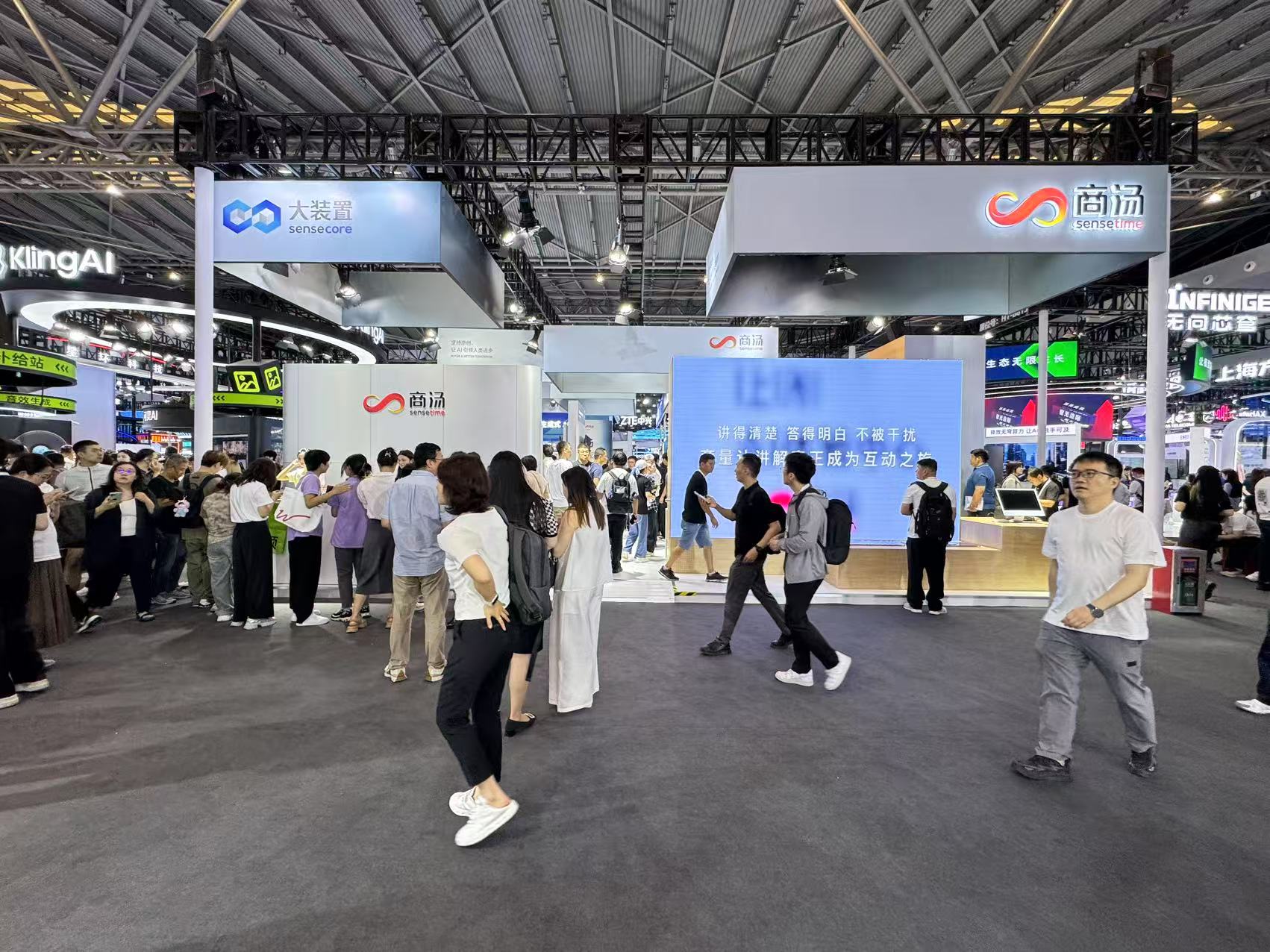

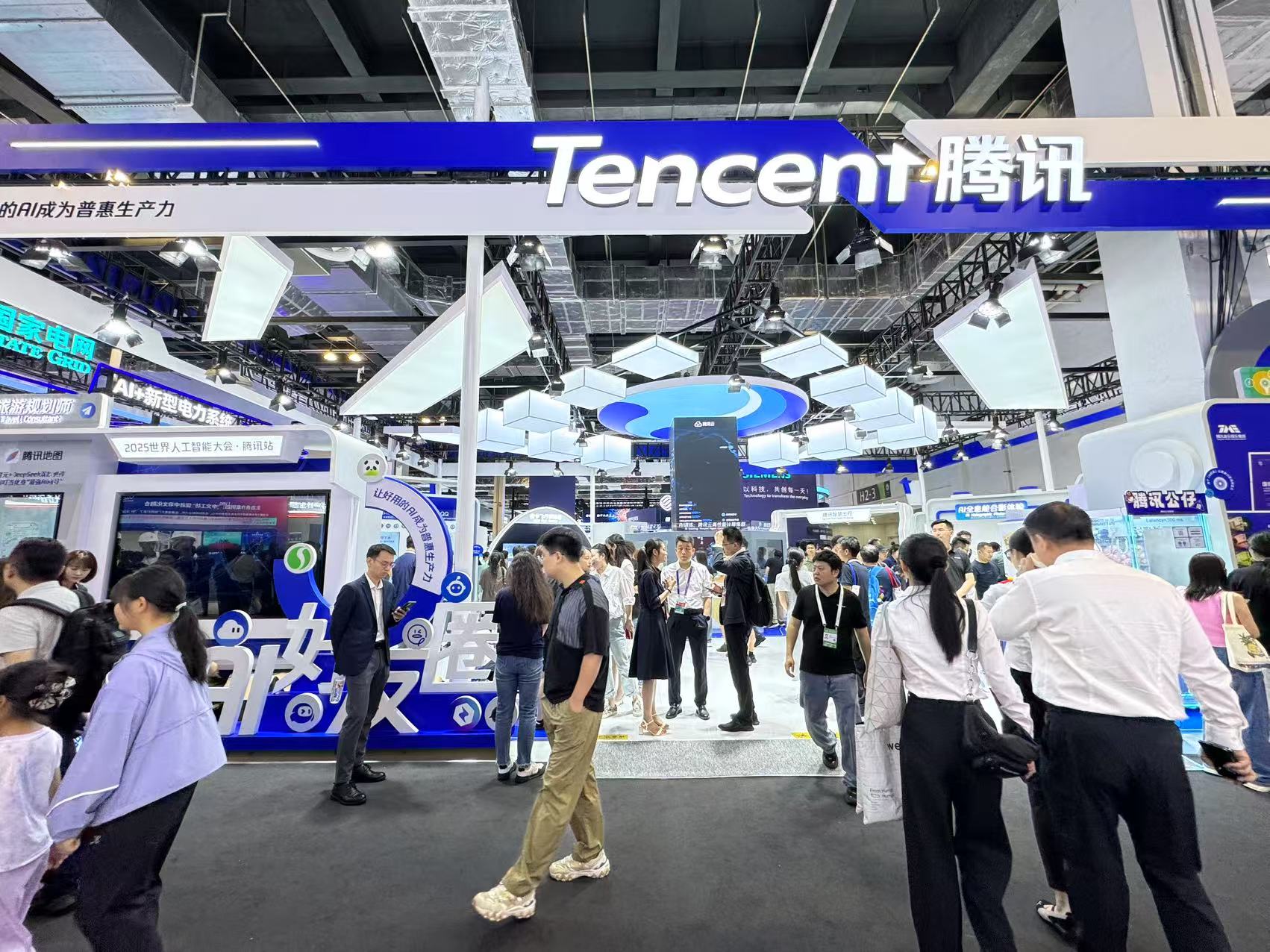

在本届大会上,商汤科技带来了升级后的“绝影开悟”世界模型,这类世界模型的推出,能够批量生成高风险、低概率的驾驶场景,无需依赖真实路测采集。与此同时,腾讯也正式发布并且开源了混元3D 世界模型1.0,用户只需要输入一句话或者一张图就能够在几分钟之内生成可漫游的3D世界,对于输出标准化的3D 资产,大幅度缩短生产周期有所帮助。开发世界模型的核心逻辑在于通过对环境规律的建模与虚拟仿真,减少对真实世界数据的依赖,甚至可以通过“虚拟数据反哺真实场景”的方式降低数据采集需求。

在WAIC 2025的“启明创投·创业与投资论坛”上,前腾讯杰出科学家、混元大模型技术负责人,Video Rebirth首席执行官刘威表示,视频生成模型是构建世界模型的最佳路径,这一技术方向有望成为AI从感知向认知跃迁的关键突破口。

在技术框架上,刘威提出世界模型应具备模拟、预测、探索三大核心能力。模拟能力对应仿真功能,属于快思考的感知层面;预测能力实现因果推理,进入慢思考的认知层面;探索能力支撑规划决策,是主动思考的体现。这三大能力相辅相成,构成了世界模型的关键所在。

AI Agent:从实验室走向产业界

2025年,AI Agent(智能体)的爆发式增长已成为全球科技领域最显著的现象之一。从WAIC 2025展会现场看,多家企业展示了Agent相关技术,其中部分甚至已实现商业化落地,覆盖企业服务、工业智能、金融科技等核心领域。

AI编程初创公司Windsurf凭借(沉浸式编码Vibe Coding)的特色,通过结合 AI 助手与独立代理功能,支持多文件编辑、自然语言命令执行、上下文感知等智能化功能,帮助开发者在编写代码时保持“心流”状态,年经常性收入(ARR)在4月份已达约1亿美元,吸引了科技巨头们的关注。OpenAI原计划斥资30亿美元收购,但是不久前,谷歌宣布将聘用 Windsurf 的 CEO Varun Mohan、联合创始人 Douglas Chen 以及部分研发员工,加入谷歌 DeepMind 团队。

这一现象的根本驱动力在于大模型能力的跨越式提升。基于智谱自研的推理模型GLM-Z1-Air训练出的AutoGLM沉思模型,已经能够做到实时操作浏览器,像真人一样打开网页、检索信息、生成报告。

此外,Agent开发范式的革新(如Anthropic的MCP协议、智谱的WebRL强化学习框架)大幅降低了开发门槛,使得企业无需专业技术团队即可快速定制专属Agent集群。这些技术突破共同推动Agent从“被动执行指令”转向“主动创造价值”,最终引发了这场从实验室到产业界的生产力革命。

在WAIC 2025期间,启明创投主管合伙人周志峰指出,未来12-24个月,Agent形态将从“工具辅助”走向“任务承接”,首批真正意义上的“AI员工”将进入企业,广泛参与客户服务、销售、运营、研发等核心流程,不再仅作为助手存在,而是具备协同作业、主动反馈、承担OKR等能力,推动从成本工具向价值创造转变。

AI 应用:多模态下的内容创作变现之路

在 AI 应用领域,具备多模态能力的应用已成为常态。目前,Deepseek、豆包、腾讯元宝等 AI 应用深受大众喜爱,日常使用度颇高。然而,对于行业而言,如何利用 AI 应用实现变现,充分发挥大模型的价值,仍是亟待解决的关键问题。

瑞银证券熊玮指出,内容创作是关键AI 应用和变现垂类。“我们看到AI能实现跨文本、图像、音频和视频的多模态内容制作,扩展性强,经济高效,而且视频创作在 AI 商业化方面进展迅速。需求端,我们预计电影/电视剧、广告和游戏开发中用例广泛,AI 生成的视频可显著降低制作成本。供应端,模型能力的持续改进和推理成本的下降将推动更广泛的应用。我们认为 AI 视频生成有望通过提高制作效率、降低创作门槛和解锁新的变现模式来重塑内容行业。”

在视频生成领域,海外有 Sora 和 Google Veo 2 等产品,国内的可灵、豆包 Seedance 和海螺 AI 也在迅速崛起。熊玮表示:“中国模型在 AI 视频生成领域取得初步成功。虽然我们注意到美国和中国的头部公司在大模型领域有所整合,但 AI 视频生成模型的竞争还处于早期阶段,一些中国公司已成为该领域的早期领导者。”

具身智能:从表演走向实用

本届WAIC的具身智能展区可谓是神仙打架,跳舞、冰壶击打、递物盖章、分发传送快递……在这场技术盛宴中,一个关键趋势愈发明显:对于具身智能的发展而言,仅依靠花哨的表演远远不够。若缺乏对工业现场的感知执行能力,机器人在面对复杂多变的工业环境时,将难以精准应对各类任务,无法实现高效、稳定的作业。同样,缺少对工艺机理的深刻理解,机器人便无法依据不同工艺的特点与要求,进行智能决策与操作优化。

只专注于打造表演型机器人,虽然能在短期内吸引眼球,但从长远来看,这类机器人由于功能的局限性,难以在实际生产中发挥重要作用,也无法满足工业领域日益增长的智能化需求。在激烈的市场竞争中,这种缺乏实用性的发展模式很难助力企业进一步做大做强,更难以在产业链中夺取优势地位,掌控核心话语权。因此,具身智能的发展必须回归实用,注重提升机器人在工业场景中的实际应用能力。

结语

从算力自主可控到模型轻量化普及,从数据成本优化到智能体生产力释放,每一条技术路径都在重构行业的边界与规则。

这场盛会中,缺席者也值得注意。百川智能与零一万物已经将重心转向垂类医疗模型与企业级业务,虽未出现在展会现场,却折射出 AI 产业发展的另一维度:当通用技术赛道日趋拥挤,深耕垂直领域、解决具体行业痛点正成为另一种战略选择。而无论是展台前沿的技术突破,还是幕后深耕的垂直探索,都将共同构成2025年AI产业的真实生态。