小时候某一天,CCTV 6 电影频道在放《第五元素》(The Fifth Element),令我豁然开朗。

《星球大战:幽灵的威胁》在 1999 年上映时,父母曾带我去影院看了一次。但不知怎的,第一次看《星战》的我,当时似乎没有对其世界产生足够兴趣,可能是那个世界离我过于遥远,有种身处宇宙中心的无力感。可能是某种“替代品心理”,《第五元素》的故事吸引了我,让我仿佛置身其中。

《第五元素》的核心是一部充斥着霓虹灯的通俗太空歌剧,讲述了一支看似不可能的团体如何竭力阻止古老宇宙邪恶势力抹杀全人类的故事。神秘女子莉露(Leeloo),一位被精心设计而成的“完美生命体”,意外坠入了出租车司机兼前军人科本·达拉斯(Korben Dallas)的生活,而他则不情愿地成为了她的守护者。在一位通晓预言的牧师和一位被迫同行、风格浮夸电台主持人的帮助下,他们穿越未来主义的纽约及更远的地方,去寻找四块元素之石。只有将这四块石头与身为第五元素的莉露相结合,才能构成拯救宇宙的唯一武器。

这部电影有许多值得称道之处。导演吕克·贝松(《这个杀手不太冷》)充分施展了他塑造强势蛇蝎美人的经典手法,这次由当时年仅 19 岁的米拉·乔沃维奇饰演莉露(她在影片中实在是太美了,甚至现在看都会令我脸红心跳),这个让她一举成名的角色也为其后来在 2000 年代主宰《生化危机》系列的女动作英雄地位铺平了道路。布鲁斯·威利斯出演科本·达拉斯一角,彼时仍处于其动作巨星巅峰期的尾声;而贝松则再度携手曾在《这个杀手不太冷》中合作的加里·奥德曼,后者将怪诞反派兼地下军火商佐格这一角色演绎得入木三分,抢尽风头。

题外话:说到布鲁斯·威利斯,这位曾经的动作巨星如今患上了失语症、额颞叶痴呆——一种会影响语言、行为、认知功能的神经退行性疾病。甚至有媒体报道说他“不记得自己是明星“的事,真令人惋惜。

贝松的科幻世界既新颖独特,又出人意料地扎实,展现了与同时代科幻电影截然不同的全新未来愿景。在他的设定中,纽约不再是传统的摩天大楼,而是一座座直冲云霄的垂直高楼迷宫,飞行汽车穿梭于其间。即使是一些耳熟能详的概念也被重新演绎——豪华游轮依然存在,但在这里,它们变成了一艘艘星际客轮,载着乘客穿越太阳系,前往充满异域风情的目的地。事实上,影片的大部分场景都发生在一艘这样的游轮上。

在当时,许多科幻电影都大量借鉴《星际迷航》和《星球大战》的视觉语言,或过度夸张(如《星河战队》)的时代,《第五元素》却开辟出独特风格。它描绘了一个女性可以拥有强大力量却又不失可信度的未来;即使莉露偶尔会扮演少女的角色,她的力量依然是这个角色的基石。

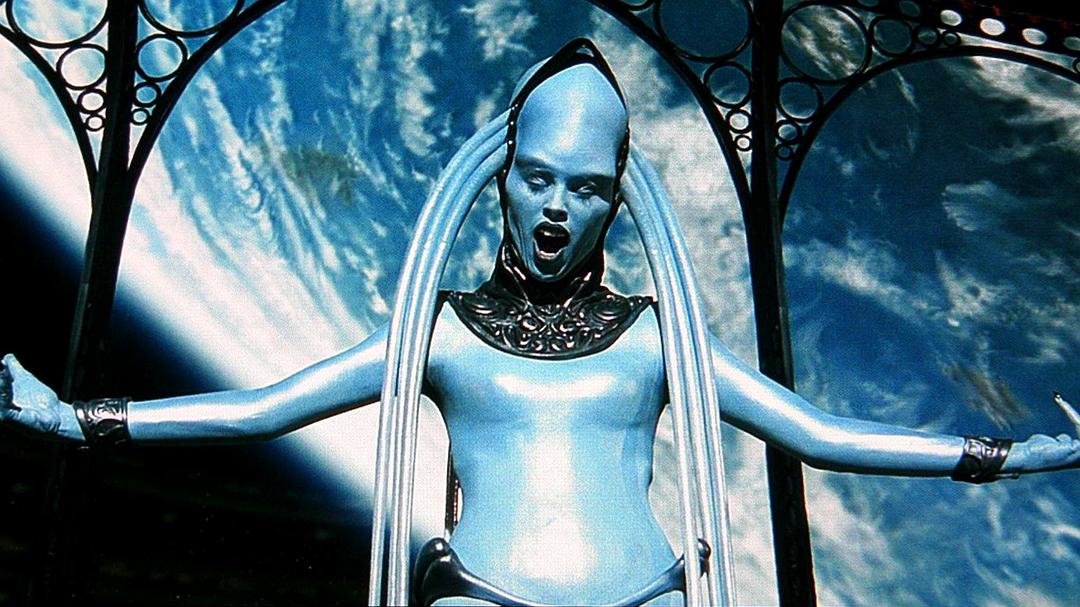

影片中最标志性的场景之一,便是那场由身材高挑、优雅且皮肤湛蓝的外星歌姬“Diva”主唱的音乐会。她的秘密任务是将元素之石交给科本。舞台上,她先是表演了一段令人难忘的歌剧,然后突然切换到一段充满嘻哈风格的混音;与此同时,镜头切至飞船其它地方,莉露则在飞船上四处杀敌。这些都为这部电影增添了不少魅力。

影片结局同样充满了廉价俗气的魅力——当揭晓在火、水、土、气四元素之外,爱竟是第五种元素时,后者需要在科本向莉露勇敢表白真心的那一刻才能被激活。这听起来确实傻里傻气,但也正是美妙之处所在。最优秀的科幻通俗作品往往游走于荒诞与史诗之间,而《第五元素》则以其独特的市井喜剧风格精准地拿捏了这种平衡。对我而言,它不仅仅是一部电影,更是我进入科幻世界的启蒙之作。

上个月我又重看了一遍,体会到了童年时没看懂的部分——但实际上我认为看懂与否并不重要。

影片中,人类无法凭借科技或武器自救,真正能够驱散毁灭力量的,是超越物质的“爱”,即“第五元素”。在一个高度物质化、技术化的未来社会,真正能解救世界的不是外在武器,而是内在善与爱。影片借用宗教象征与神话结构提醒着我们:如果没有对人的尊重、对他者(包括外星者)的慈爱、以及对生命的敬畏,那么即便拥有最先进的工具(武器),人类依然可能被自我毁灭吞噬。